Wärmepumpen: Kosten, Funktionsweise und Förderung

Wärmepumpen sind die Heizungen der Zukunft, da sie klimafreundlich für angenehme Raumtemperaturen sorgen. Alles rund um die Funktionsweise der verschiedenen Arten der Wärmepumpe, Kosten und Förderung auf einen Blick.

Wärmepumpen sind gefragt wie nie. Laut einer Statistik des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) stiegen die Verkaufszahlen im Jahr 2022 auf 236.000 Geräte – eine Steigerung um 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem gibt es eine staatliche Wärmepumpen-Förderung, die das Heizsystem finanziell attraktiv macht.

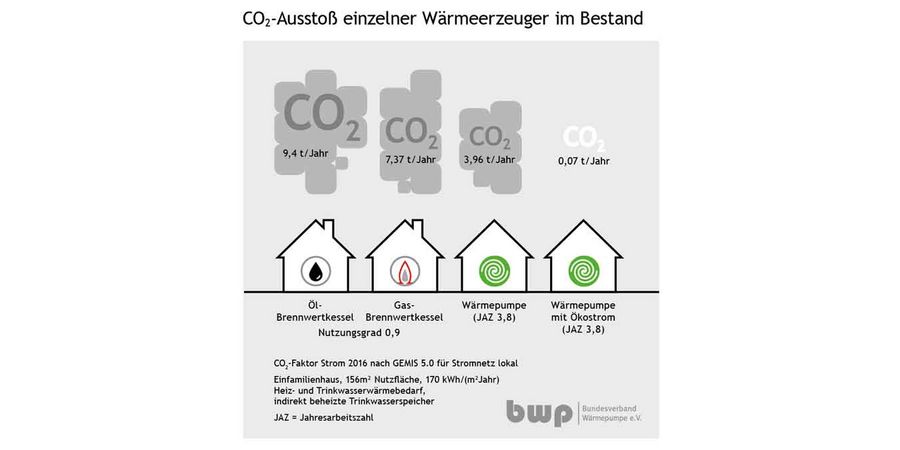

Mit Ökostrom betriebene Wärmepumpen stoßen keine Abgase und kein CO₂ aus. Deshalb sind sie inzwischen die beliebtesten Heizungen im Neubau, und ein wichtiger Betrag zum Klimaschutz. Doch eine Wärmepumpe kann auch im Altbau effizient arbeiten – wenn Technik und Gebäude gut aufeinander abgestimmt sind.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Abzüglich 40 Prozent staatlicher Wärmepumpen Förderung kostet eine neue Wärmepumpe zwischen 7.200 € und 18.000 €. Hinzu kommen die Kosten für die Erschließung der Wärmequelle. Außerdem sind Luftwärmepumpen generell günstiger als Grundwasser- oder Erdwärmpumpen.

Eine detaillierte Kostenübersicht finden Sie im Abschnitt Was kostet eine Wärmepumpe?.

Quellen: Ratgeber Heizung, Verbraucherzentrale, Herstellerangaben. Stand 2023.

Der Bund fördert Wärmepumpen mit finanziellen Zuschüssen von bis zu 40 Prozent der Investitionskosten. Alternativ lassen sich die Kosten für eine Wärmepumpe von der Steuer absetzen. Alle Details haben wir in unserem Beitrag zur Wärmepumpen-Förderung für Sie zusammengefasst.

| Vorteile | Nachteile |

|

|

- Luft/Luft-Wärmepumpe (Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung)

- Luft/Wasser-Wärmepumpe (Außenluftwärmepumpe)

- Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe)

- Wasser/Wasser-Wärmepumpe (Grundwasserwärmepumpe)

- Abluftwärmepumpe

- Brauchwasserwärmepumpe

- Hochtemperatur-Wärmepumpe (speziell für Altbauten)

Wärmepumpen lohnen sich umso mehr, desto älter das vorherige Heizsystem ist und umso mehr CO₂ es ausstößt. So können sich Außenluftwärmepumpen, die eine Ölheizung ersetzen, bereits nach 4 Jahren amortisieren.

Allgemein liegt die Amortisationszeit bei Wärmepumpen im Altbau zwischen 4 und 16 Jahren. Im Neubau lohnt sich die Wärmepumpe aufgrund der KFN-Förderung.

Wärmepumpen arbeiten am besten mit Heizkörpern mit niedriger Vorlauftemperatur. Ideal sind somit Flächenheizungen wie Fußboden- und Wandheizungen oder spezielle Niedertemperatur-Heizkörper.

Doch nicht immer ist ein Austausch nötig. In vielen Altbauten wurden die Radiatoren zu groß dimensioniert und können bestehen bleiben.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) bezeichnet das Verhältnis von pro Jahr bereitgestellter Nutzwärme zum eingesetzten Betriebsstrom. Eine JAZ von 4 bedeutet, dass die Wärmepumpe aus 1 kWh Strom 4 kWh Wärme produziert. In der Regel liegt diese im Praxisbetrieb unter der berechneten Arbeitszahl. Als Faustregel gilt, dass die JAZ im Betrieb nicht unter 3 liegen sollte.

Der COP ist die Leistungskennzahl für Wärmepumpen. Die Berechnung teilt die kWh erzeugter Wärme durch die kWh Strom bei festgelegtem Betriebszustand auf dem Prüfstand.

Der Stromverbrauch der Wärmepumpe hängt von der Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe und dem Energiebedarf des Hauses ab.

Laut Statistischem Bundesamt verbrauchte jeder Haushalt in Deutschland in 2019 im Durchschnitt ca. 17 678 kWh Heizenergie pro Jahr. Bei einer Jahresarbeitszahl von 4 ergibt sich somit ein Stromverbrauch von ca. 4420 kWh mit einer Wärmepumpe. Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch erheblich.

Laut Verbraucherzentrale liegen die Betriebskosten einer Wärmepumpe im Altbau zwischen 2000 € und 3.400 € pro Jahr und im Neubau bei ca. 600 € pro Jahr. (Stand 2023)

Ja, eine Wärmepumpe kann eine Gas- oder Ölheizung ersetzen. Häufig amortisiert sich die Investition schnell, da das Heizen mit Gas und Öl sehr teuer ist.

Ob ein Austauschsinnvoll und machbar ist, hängt von den individuellen Begebenheiten vor Ort ab. Manchmal sind Umfeldmaßnahmen wie zusätzliche Wärmedämmung oder der Austausch von Heizkörpern nötig, um eine Wärmepumpe im Altbau zu realisieren. Alle Infos zum Thema gibt's in unserem Beitrag Alternativen zu Gasheizung.

Damit Wärmepumpen keine Lärmbelästigung darstellen, gibt es einige Grundregeln für die Aufstellung:

- Der Luftstrom sollte möglichst frei von Hindernissen sein. So werden Luftgeräusche sicher vermieden. Trifft der Luftstrom direkt auf eine Wand, kann der Schall reflektiert und dadurch lauter werden.

- Bei der Aufstellung einer Wärmepumpe sind „schallharte“ Flächen zu vermeiden.

- Schallquellen, die sichtbar sind, werden lauter wahrgenommen, als solche, die nicht zu sehen sind. Eine Bepflanzung kann den direkten Blick auf das Gerät verdecken.

- Räume, in denen man auch leisen Geräuschen gegenüber besonders sensibel ist – wie dem Schlafzimmer – müssen besonders geschützt werden.

Unterschied zwischen Schalldruck und Schallleistung: Schallleistungs- und Schalldruckpegel werden beide in der Einheit Dezibel dB(A) angegeben. Dadurch sind Verwechslungen vorprogrammiert. Der Schalldruck ist abhängig von der Entfernung, dem Aufstellort und der Umgebung. In der Regel nimmt dieser mit der Entfernung von der Schallquelle ab.

Die Schallleistung beschreibt dagegen die von der Schallquelle abgegebene Gesamtleistung des Schalls, unabhängig von der Entfernung, vom Aufstellungsort und der Umgebung. Daher ist er in der Beurteilung von Geräuschen das Maß der Dinge. So zum Beispiel auch auf dem EU-Energieeffizienzlabel. Hier wird laut Ökodesign- und Energielabel-Richtlinie bei Wärmepumpen der Schallleistungspegel angegeben.

Vergleicht man nun die Angaben zum Schalldruck- und zum Schallleistungspegel eines Produktes miteinander, fällt auf, dass der Schalldruckpegel immer der niedrigere Wert ist. Deswegen nutzen Hersteller oftmals den Schalldruckpegel, um so die Geräusche gering erscheinen zu lassen.

Moderne Wärmepumpen nutzen je nach Gerätetyp eine andere Wärmequelle:

- Luftwärmepumpen nutzen die Umgebungsluft,

- Erdwärmepumpen das Erdreich und

- Wasserwärmepumpen das Grundwasser.

Aus der Umgebungsenergie erzeugen sie Heizenergie. Dadurch ist Heizen unabhängig von fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas problemlos möglich. Das ist nicht nur nachhaltig und klimafreundlich, sondern schont auf Dauer auch den Geldbeutel.

Zudem können Wärmepumpen mit Umkehrfunktion im Sommer auch zum Kühlen der Innenräume genutzt werden. Wer sich dann noch für eine Lüftungsanlage entscheidet, erhält somit ein komplettes Klimasystem fürs Eigenheim.

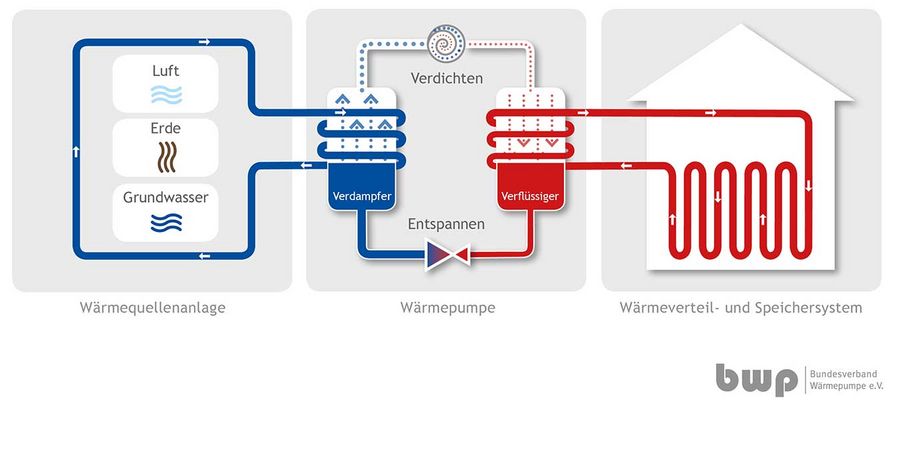

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Eine Wärmepumpe funktioniert ganz ohne fossile Brennstoffe und nutzt stattdessen die thermische Energie aus Grundwasser, Erdboden oder Außenluft, um die Innenräume zu beheizen. Jede Wärmepumpe funktioniert im Prinzip wie ein "umgekehrter Kühlschrank". Diese Technologie ist keineswegs neu, sondern seit langer Zeit erprobt. Wärmepumpen sind dadurch sehr zuverlässig und haben eine lange Lebensdauer – 20 Jahre und mehr sind keine Seltenheit.

Um die Funktionsweise der Wärmepumpe im Detail zu verstehen, muss man sich die Bestandteile und den Kreislauf der Wärmepumpe ansehen. Grundsätzlich besteht jede Wärmepumpe aus:

- Verdichter

- Entspannerventil

- zwei Wärmeübertragern (Verdampfer und Verflüssiger).

Innerhalb eines geschlossenen Rohrnetzes wird die Wärme der Wärmepumpe so in einem Kreislauf durch das Gebäude geleitet. Folgende Schritte passieren dabei in der Wärmepumpe:

- Der Verdampfer überträgt die thermische Energie aus Luft, Erde oder Wasser auf ein Kältemittel. Dieses verdampft aufgrund seiner spezifischen physikalischen Eigenschaften bereits bei sehr geringen Temperaturen.

- Der Verdichter erhöht den Druck des dampfförmigen Kältemittels. Durch den hohen Druck steigt seine Temperatur über die Temperatur des Heizungssystems.

- Der Verflüssiger gibt die Wärme an das Heizungssystem ab. Dabei kühlt das Kältemittel durch sinkenden Druck wieder ab und verflüssigt sich erneut.

- Der Kreislauf schließt sich, indem das Kältemittel durch das Entspannungsventil zurück auf den ursprünglichen Druck gebracht wird und zurück zum Ausgangspunkt fließt.

Die Wärmepumpe funktioniert also durch einen Kreislauf, in dem durch ein Kältemittel und Druck Wärme erzeugt wird.

Effiziente Heizung

Ausschlaggebend für die Effizienz der Wärmepumpe ist der zu überbrückende Temperaturhub. Ideal sind hohe thermische Energie, sprich eine hohe Temperatur in Luft, Boden oder Wasser und geringe Temperaturen im Heizungssystem.

Aufgrund der ganzjährig hohen Temperaturen von rund 10°C im Erdboden und Grundwasser arbeiten Erd- und Grundwasserwärmepumpen besonders effizient (hohe JAZ). In Kombination mit Flächenheizungen oder Niedertemperatur-Heizkörpern erhöht sich die Effizienz aufgrund der niedrigen benötigten Vorlauftemperaturen.

Übrigens: Es gibt eine staatliche Förderung für den Austausch von Heizkörpern.

KfW und BAFA Förderung für Heizungen

Die Bundesregierung fördert den Austausch alter Heizungen gegen umweltfreundlichere Systeme im Rahmen der BAFA Förderung für Heizungen. Je nach System winken unterschiedlich hohe Fördersummen. Wir haben alle Informationen zur Förderung von Wärmepumpen einfach und verständlich für Sie zusammengefasst.

Was kostet eine Wärmepumpe?

Die Kosten* für eine Wärmepumpe variieren je nach Typ, Produkt, Installationsaufwand und Peripherie stark. Grundsätzlich kann man aber von 12.000 € bis 30.000 € für die Wärmepumpe selbst ausgehen. Abzüglich bis zu 40 Prozent staatlicher Wärmepumpen Förderung kostet eine neue Wärmepumpe zwischen 7.200 € und 18.000 €. Hinzu kommen bei Erd- und Grundwasserwärmepumpen Kosten von 5.000 € bis 20.000 € für die Erschließung der Wärmequelle, die ebenfalls förderfähig sind.

Untenstehend finden Sie alle Kosten je nach Wärmepumpen-Art im Detail:

* Kosten inkl. Installation; Quellen: Ratgeber Heizung der Verbraucherzentrale, Herstellerangaben. Stand 2023.

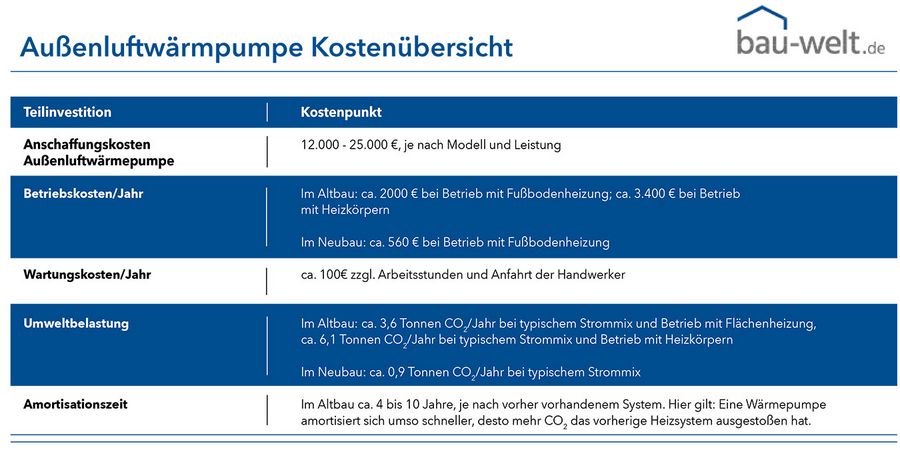

Außenluft-Wärmepumpe

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Außenluft-Wärmepumpen sind die günstigste Wärmepumpen-Variante, weshalb sie auch am häufigsten eingebaut werden. Abzüglich bis zu 40 Prozent staatlicher Förderung liegen die Gesamtkosten für eine Außenluftwärmepumpe bei 7.200 € bis 15.000 €.

| Außenluft-Wärmepumpe | 12.000 - 25.000 €, je nach Modell und Leistung |

| Betriebskosten/Jahr | Im Altbau: ca. 2000 € bei Betrieb mit Fußbodenheizung; ca. 3.400 € bei Betrieb mit Heizkörpern Im Neubau: ca. 560 € bei Betrieb mit Fußbodenheizung |

| Wartungskosten/Jahr | ca. 100€ zzgl. Arbeitsstunden und Anfahrt der Handwerker |

| Umweltbelastung | Im Altbau: ca. 3,6 Tonnen CO₂/Jahr bei typischem Strommix und Betrieb mit Flächenheizung, ca. 6,1 Tonnen CO₂/Jahr bei typischem Strommix und Betrieb mit Heizkörpern Im Neubau: ca. 0,9 Tonnen CO₂/Jahr bei typischem Strommix |

| Amortisationszeit | Im Altbau ca. 4 bis 10 Jahre, je nach vorher vorhandenem System. Hier gilt: Eine Wärmepumpe amortisiert sich umso schneller, desto mehr CO₂ das vorherige Heizsystem ausgestoßen hat. |

* Kosten inkl. Installation; Quellen: Ratgeber Heizung der Verbraucherzentrale, Herstellerangaben. Stand 2023.

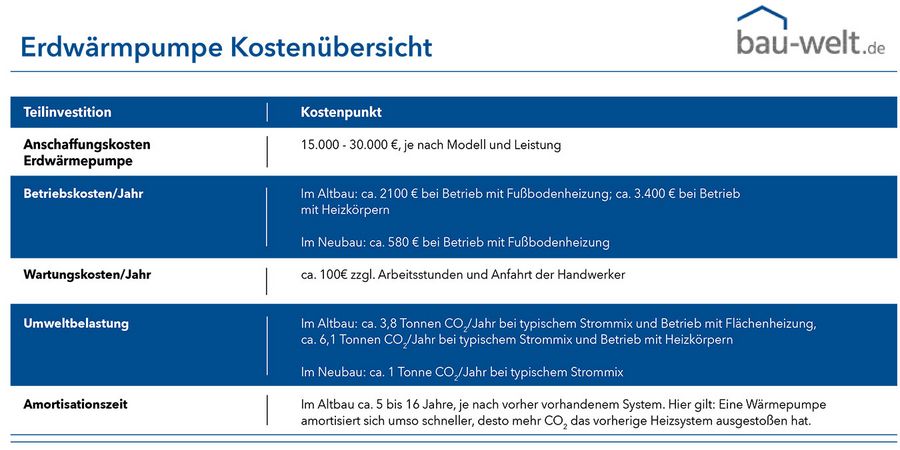

Erdwärmepumpe

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Eine Erdwärmepumpe mit Sonde(n) kostet je nach Ausführung zwischen 18.000 und 50.000 €. Abzüglich bis zu 40 Prozent Förderung vom Staat kommt man auf 10.800 bis 30.000 € Gesamtkosten für eine neue Erdwärmepumpe.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

| Wärmepumpen-Aggregat | 15.000 bis 30.000 € je nach Modell und Leistung |

| Erdsonden | 55 – 95 € pro Meter Sondentiefe |

| Flächenkollektoren | 10 - 20 € pro Quadratmeter Flächenkollektor |

| Betriebskosten/Jahr | Im Altbau: ca. 2100 € Im Neubau: ca. 580 € bei Betrieb mit Fußbodenheizung |

| Wartungskosten/Jahr | ca. 100 € zzgl. Arbeitsstunden und Anfahrt der Handwerker |

| Umweltbelastung | Im Altbau: ca. 3,8 Tonnen CO₂/Jahr bei typischem Strommix Im Neubau: ca. 1 Tonne CO₂/Jahr bei typischem Strommix |

| Amortisationszeit | Im Altbau ca. 5 bis 16 Jahre, je nach vorher vorhandenem System. Hier gilt: Eine Wärmepumpe amortisiert sich umso schneller, desto mehr CO₂ das vorherige Heizsystem ausgestoßen hat. |

* Kosten inkl. Installation; Quellen: Ratgeber Heizung der Verbraucherzentrale, Herstellerangaben. Stand 2023.

Grundwasserwärmepumpe

Bei einer Grundwasser-Wärmepumpe sind mit Anschaffungskosten von rund 20.000 € bis 30.000 € für die Wärmepumpe selbst zu rechnen. Hinzu kommen die Kosten für zwei Brunnen von ca. 5.000 - 10.000 €. Insgesamt kostet eine Grundwasser-Wärmepumpe als0 25.000 € bis 40.000 €.

Gaswärmepumpe

Auch das Aggregat für einer Gaswärmepumpe kostet rund 25.000 - 30.000 €. Zudem werden Erdsonden benötigt, wodurch die Gesamtkosten für eine Gaswärmepumpe auf 30.000 – 38.000 € ansteigen. Gaswärmepumpen rentieren sich in der Regel nicht, da sie nicht staatlich gefördert werden.

Wie hoch sind die Wartungs- und Betriebskosten?

Die Betriebskosten einer Wärmepumpe richten sich nach der Menge des eingesetzten Stroms. Diese wiederum wird von der JAZ beeinflusst – je höher, desto besser.

Die Verbraucherzentrale schätzt die Betriebskosten für eine Außenluftwärmepumpe auf rund 2000 € bis 3.400 € pro Jahr im Altbau und rund 600 € im Neubau. Bei einer Erdwärmepumpe liegen die Betriebskosten bei rund 2.100 € im Altbau und ca. 600 € im Neubau. (Stand 2023)

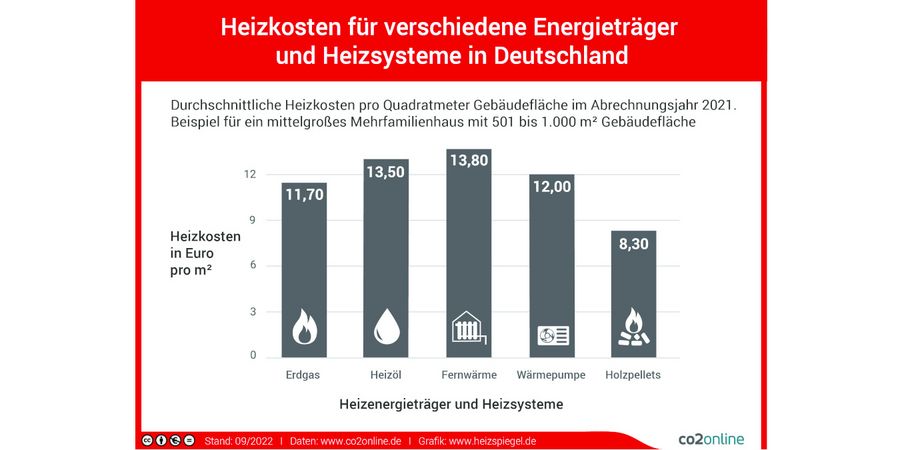

Laut Heizspiegel** kosteten Wärmepumpen den Verbraucher 12 € pro Quadratmeter beheizte Fläche. Im Vergleich dazu lag der Preis für

- Gas bei 11,70€ / m2

- Öl bei 13, 50€ /m2

- Fernwärme bei 13,80€/ m2 und

- Holzpellets bei 8,30€/ m2.

** Heizspiegel Stand 2021

Durch die CO₂-Bepreisung und die allgemein steigenden Rohstoffpreise kann man jedoch davon ausgehen, dass eine Wärmepumpe langfristig auch finanziell sinnvoll sein wird. Die Verbraucherzentrale geht je nach Wärmepumpen-Modell, Ausführung und vorherigem Heizsystem von einer Amortisationszeit von 4 bis 16 Jahren für Wärmepumpen im Altbau aus. Je nach benötigten Umfeldmaßnahmen, z.B. Fußbodenheizung und Wärmedämmung, kann die Amortisationszeit jedoch abweichen.

Die Wartungskosten für Wärmepumpen sind hingegen gering. Grundsätzlich sind sie bei Außenluftwärmepumpen höher als bei Erd- oder Grundwasserwärmepumpen, da Filter gewechselt werden müssen. Der Hersteller Bosch gibt die Wartungskosten mit 300 € pro Jahr an. Die Verbraucherzentrale spricht von rund 50 € zzgl. Arbeitsstunden und Anfahrt der Handwerker. Kosten für einen Schornsteinfeger entfallen komplett.

Vor- und Nachteile von Wärmepumpen

| Vorteile | Nachteile |

| Anschaffungskosten lassen sich durch staatliche Förderung deutlich reduzieren | Relativ hohe Anschaffungskosten |

| Vergleichsweise geringe Heiz- und Betriebskosten | Ggf. Genehmigungspflicht (z.B. bei tiefen Bohrungen oder in Wasserschutzgebieten) |

| Bei Nutzung von Ökostrom CO2-freies, umweltfreundliches Heizen | Gute Planung und Ausführung nötig. Bei schlechter Planung können hohe Stromkosten entstehen. |

| Wartungsarmer Betrieb und geringe Wartungskosten, keine Schornsteinfegerkosten | Bei älteren Wärmepumpen und ungünstigem Aufstellort eventuell laute Betriebsgeräusche |

| Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Energielieferanten und steigenden Rohstoffpreisen | Schlechte Effizienz bei Betrieb ohne Niedertemperatur-Heizkörper oder Flächenheizung |

| Erprobte, ausgereifte Technologie | In seltenen Fällen Verschlechterung der Wärmequelle durch zu geringe Auslegung und Auskühlung von Erdsonden |

| Lange Lebensdauer (20 Jahre und mehr) | Luft-Wärmepumpe nur möglich, wenn die Nachbarn nicht durch Lärm belästigt werden |

| Passive Kühlung mit Erdsonden und aktive Kühlung mit Luftwärmepumpen möglich | Erd- und Grundwasserwärmepumpe nur bei Eignung des Untergrunds möglich |

| Wärmepumpen ermöglichen Effizienzhausstandard und KFN-Förderung | Im Altbau eventuell Umfeldmaßnahmen wie Wärmedämmung und Austausch von Heizkörpern nötig |

| Einsatz fast immer möglich, auch im Altbau | Nur wenige Stromanbieter mit Wärmepumpen-Sondertarif, Stromkosten können steigen |

| Kein Brennstofflager und kein Schornstein nötig | Hohe Belastung des Stromnetzes im Winter |

| Hohe Autarkie Wärme |

Insgesamt überwiegen die Vorteile von Wärmepumpen deutlich und viele der Nachteile lassen sich durch eine gute Planung und die Inanspruchnahme staatlicher Förderung für Wärmepumpen vermeiden.

Welche Arten gibt es?

Wärmepumpen sammeln Umweltwärme, um sie als Heizenergie zu nutzen. Man unterscheidet zwischen folgenden Wärmepumpen-Arten:

- Außenluftwärmepumpen

- Abluftwärmepumpen

- Erdwärmepumpen

- Grundwasserwärmepumpen

- Abwasserwärmepumpen

- Brauchwasserwärmepumpen

- Hochtemperatur-Wärmepumpe (speziell für Altbauten)

Zudem muss man zwischen Wärmepumpen unterscheiden, die

- sowohl das Brauchwasser als auch das Wasser für die Heizungsanlage bereitstellen,

- nur das Brauchwasser (Trinkwasser) erwärmen,

- die nur die Raumluft erwärmen (Luft-/Luftwärmepumpe).

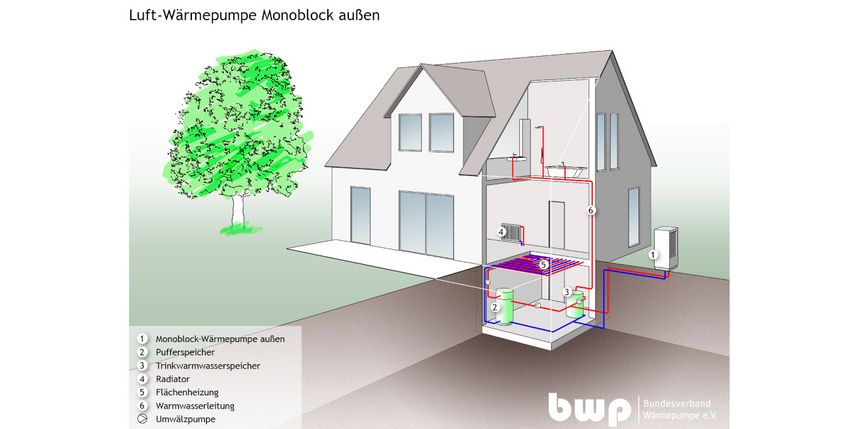

Luft-/Wasserwärmepumpen bzw. Außenluftwärmepumpen wandeln die Energie aus der Umgebungsluft mithilfe eines Kältemittels in Wärme um, die dann dem Brauch- und Heizwasser zugeführt wird. So haben die Bewohner heißes Wasser und eine angenehme Raumtemperatur. Abluftwärmepumpen nutzen statt der Außenluft die Abluft zur Wärmegewinnung, funktionieren ansonsten aber weitgehend identisch wie Außenluftwärmepumpen.

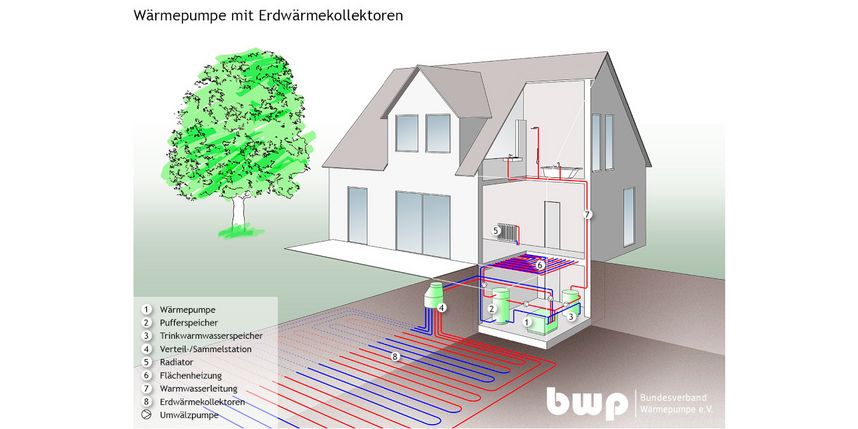

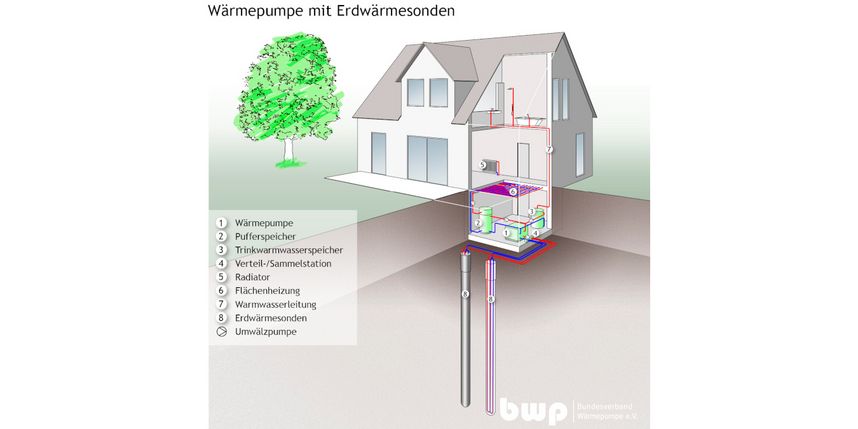

Sole-/Wasserwärmepumpen bzw. Erdwärmepumpen wiederum gewinnen die Wärme aus dem Erdreich. Dabei können entweder oberflächennahe Erdkollektoren oder Erdsonden, die bis zu 100 Meter unter der Erde liegen, genutzt werden.

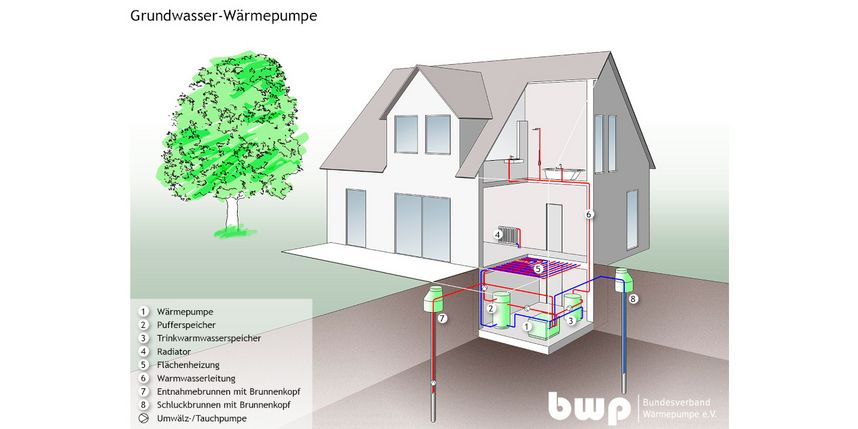

Wasser-/Wasserwärmepumpen bzw. Grundwasserwärmepumpen nutzen das Grundwasser als Wärmereservoir, da das oberflächennahe Grundwasser eine relativ konstante Temperatur über das Jahr aufweist. Dabei ist die Bohrung zweier Brunnen von bis zu 20 Metern Tiefe nötig.

Abwasserwärmepumpen gewinnen die Umgebungsenergie aus dem Abwasser und werden aktuell hauptsächlich industriell eingesetzt. Brauchwasserwärmepumpen wiederum nutzen entweder die Außenluft oder die Raumluft (z.B. im Hauswirtschaftsraum), um das Trinkwasser zu erwärmen. Luft-/Luftwärmepumpen hingegen nutzen die verbrauchte Raumluft als Wärmequelle und benötigen als einzige Art kein Kältemittel. Sie können bis zu 90 Prozent der Wärme aus der verbrauchten Raumluft zurückgewinnen und der Zuluft zuführen.

Die relativ bescheidenen Temperaturen von Erde, Wasser und Luft sind dabei kein Problem. Denn im Kühlkreis des Aggregats zirkuliert (wie auch in jedem Kühlschrank) ein Kältemittel, das nicht erst bei 100 Grad verdampft, wie Wasser, sondern bereits weit unterhalb dieser Marke. Kommt es durch die Wandungen der Leitungen in Kontakt mit der Umweltwärme, nimmt es sie auf und wird dabei zu Dampf, das heißt: es geht vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über.

Gase aber kann man, anders als Flüssigkeiten, zusammenpressen, verdichten, wobei sie wärmer werden. Sogar richtig heiß, wenn der Druck hoch genug ist. Diese Hitze überträgt man nun einfach auf das Wasser im Heizkreis oder im Puffer- oder Warmwasserspeicher.

Die Außenluftwärmepumpe saugt die Außenluft an und verdichtet diese so weit, bis die Temperatur des Kältemittels über der Temperatur des Heizsystems liegt. Nun beginnt der oben beschriebene Kreislauf.

Der Vorteil von Luftwärmepumpen liegt in der einfachen Installation, da lediglich eine Vorrichtung zum Ansaugen und Ausblasen der Außenluft benötigt wird. Der Nachteil liegt auf der Hand: im Winter, wenn die Heizung gebraucht wird, sind die Temperaturen der Außenluft niedrig. Dadurch steigt der zu überbrückende Temperaturhub und die Effizienz der Wärmepumpe sinkt.

Bei einer Grundwasserwärmepumpe wird die Energie aus dem Grundwasser über zwei Brunnen "angezapft". Aus einem Brunnen wird das Grundwasser zur Wärmepumpe befördert, in den anderen läuft das abgekühlte Wasser wieder zurück. Die Brunnen müssen in Fließrichtung des Grundwassers und in einem ausreichenden Abstand installiert werden.

Ähnlich wie Erdwärmepumpen erreichen Grundwasserwärmepumpen eine hohe Effizienz, da das Grundwasser ganzjährig vergleichsweise hohe Temperaturen aufweist. Der Temperaturhub ist somit gering.

Vor der Installation einer Grundwasserwärmepumpe muss die Wasserqualität überprüft werden und eine Genehmigung erteiltwerden. Informationen dazu gibt's in der Regel beim zuständigen Landratsamt.

Die Erdwärmepumpe funktioniert nach dem grundsätzlichen Wärmepumpen-Prinzip und nutzt dabei die thermische Energie des Erdreichs:

- Die thermische Energie der Erde wird im Verdampfer aufein Kältemittel übertragen. Das Kältemittel hat spezifische physikalische Eigenschaften und verdampft bereits bei geringen Temperaturen.

- Der Druck des dampfförmigen Kältemittels wird im Verdichter "hochgepumpt". Das sorgt für einen Temperaturanstieg.

- Über den Verflüssiger gelangt die so entstandene Wärme in das Heizungssystem. Durch den sinkenden Druck kühlt das Kältemittel wieder ab und verflüssigt sich.

- Der Erdwärmepumpen-Kreislauf schließt sich, indem das Entspannungsventil das Kältemittel zurück auf den ursprünglichen Druck bringt.

Zum Sammeln der thermischen Energie im Boden müssen Rohrleitungen in Form von Erdwärmesonden oder Flächenkollektoren in das Erdreich eingebrachtwerden, durch die ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel –genannt "Sole" – zirkuliert. Die Sole entzieht der Erde Wärme und transportiert sie zur Wärmepumpe, wo der typische Kreislauf beginnt.

Bei Tiefenbohrungen lassen sich rund 50 Watt Energie pro Meter für die Wärmepumpe gewinnen. Die benötigten Tiefenmeter können über mehrere Bohrungen erreicht werden. Flächenkollektoren in 1,5 m Tiefe sind die Alternative. Die Energieausbeute beträgt 25 Watt pro Quadratmeter.

Besonders wichtig ist deshalb die korrekte Dimensionierung der Kollektoren oder Sonde für die Wärmepumpe. Bei falscher Berechnung steht zu wenig Energie zur Verfügung. Außerdem sollte man beachten, dass das Erdreich rund um die Kollektoren im Winter auskühlt. Je nasser das Erdreich, desto besser fließt Energie aus der Umgebung nach. Deshalb dürfen Flächen über Erdkollektoren niemals versiegelt werden. In seltenen Fällen kann es auch zu einer dauerhaften Verschlechterung der Wärmequelle durch Auskühlung kommen, wodurch sich der Energieertrag verschlechter.

Mit der Kompetenz eines Fachplaners gelingen die Genehmigung und die Durchführung der Bohrung für die Sonde meist reibungslos. Auch bei der Einbindung der Wärmepumpe in die Haustechnik sollten Sie auf die Erfahrung eines Experten vertrauen. Zum Aufstellen der Anlage in einem Einfamilienhaus reicht in der Regel eine Fläche von nur ein bis zwei Quadratmetern, die Sie in einem beliebigen Abstellraum einplanen können. Besonders positiv: Sie benötigen keine zusätzlichen Module im Außenbereich, wie sie etwa bei Luft/Wasser-Wärmepumpen gebräuchlich sind.

Da das Erdreich ganzjährig rund 10° C warm ist, ist der Temperaturhub bei Erdwärmepumpen gering und die Effizienz hoch. Allerdings sind Erdbohrungen nicht überall zulässig und genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Landratsamt.

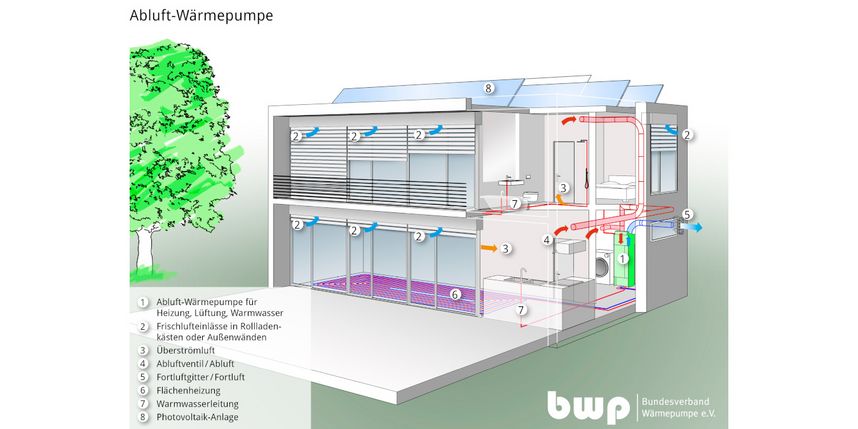

Die Abluftwärmepumpe nutzt die Energie aus der verbrauchten Raumluft zur Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung. Sie nutzen somit das System der Wärmerückgewinnung, das bereits von Lüftungsanlagen bekannt ist.

Abluftwärmepumpen sind also Luftwärmepumpen, die statt der Außenluft die verbrauchte Raumluft nutzen. Das System erwärmt und verdampft mit der Energie aus der Abluft das Kältemittel. Dieses fließt wie bei allen Wärmepumpen in einem geschlossenen Kreislauf. Der Dampf wird anschließend verdichtet, sodass sich Druck und Temperatur erhöhen. Dies erfolgt unter Einsatz von Strom.

Somit wird durch Strom zusätzliche Wärmeenergie hinzugefügt. Anschließend wird die gewonnene Wärme an den Heizkreislauf abgegeben. Durch das Entspannungsventil wird letztlich der Druck wieder verringert, sodass der Wärmepumpen-Kreislauf erneut beginnen kann.

Moderne Abluftwärmepumpen sind leistungsfähig und können Abluft mit einer Temperatur von rund 20° Celsius auf Temperaturen von bis zu 65 °C erhitzen. Damit lässt sich ein Heizsystem problemlos betreiben. Dennoch sind sie eher für den Einsatz in gut gedämmten Häusern geeignet. Außerdem muss die Abluftwärmepumpe immer mit einer Lüftungsanlage kombiniert werden.

Die beliebtesten Wärmepumpen-Arten im Vergleich

Am weitesten verbreitet sind Außenluftwärmepumpen, Grundwasserwärmepumpen und Erdwärmepumpen. In den letzten Jahren wurden außerdem Brauchwasserwärmepumpen - auch Warmwasser-Wärmepumpen oder Trinkwasser-Wärmepumpen genannt – beliebter.

Die größten Unterschiede liegen im Installationsaufwand, der Effizienz und der Anschaffungskosten der Geräte. Außenluftwärmepumpen können zwar mit wenig Aufwand und geringen Kosten installiert werden, arbeiten dafür aber weniger effizient als Erd- oder Grundwasserwärmepumpen. Das liegt an der geringeren Temperatur der Außenluft im Winter, was zu einem größeren Temperaturhub und folglich einer geringeren JAZ führt.

Im Umkehrschluss sind Erd- und Grundwasserwärmepumpen teurer in der Anschaffung und aufwendiger in der Installation (Brunnen- oder Tiefenbohrungen bzw. Verlegung von Erdkollektoren), arbeiten aber effizienter. Dadurch sind sie langfristig im Betrieb günstiger.

Eine gute Erdwärmepumpe zum Beispiel kann im Jahresdurchschnitt mit einer Kilowattstunde Strom vier oder mehr Kilowattstunden Wärme erzeugen. Beziehungsweise: sie kann eine Jahresarbeitszahl – eine JAZ – von 4 oder darüber erreichen. Bei Luftwärmepumpen sind es dagegen meist um die drei Kilowattstunden, sprich die JAZ beträgt plus/minus 3.

Brauchwasserwärmepumpen lassen sich nicht so einfach vergleichen, da sie lediglich zur Warmwasserbereitung genutzt werden, nicht zur Raumheizung. Sie bieten jedoch die tolle Möglichkeit, bereits einen Teil des Energieverbrauchs im Haus zu minimieren, ohne das gesamte Heizsystem zu erneuern. Da sie kleiner und weniger leistungsstark sind sowie nur das Trinkwasser erwärmen, sind Brauchwasserwärmepumpen vergleichsweise günstig in der Anschaffung und leicht zu installieren.

| Art der Wärmepumpe | Vorteile | Nachteile |

| Erd- oder Grundwasser-Wärmepumpe |

|

|

| Luftwärmepumpe |

|

|

| Brauchwasserwärmepumpe |

|

|

Kriterien zur Auswahl der Wärmequelle

Folgende Kriterien sollten Sie bei der Auswahl der Wärmequelle für Ihre Wärmepumpe beachten:

| Kriterien | Luft | Erdsonde | Erdkollektor | Wasser | Bemerkung |

| Einsatzgrenzen | -25 bis +35° C | -3 bis +12° C | -5 bis +20° C | +7 bis +12° C | Wärmequelle |

| Genehmigung | Regional in Wohngebieten eventuell erforderlich | Untere Wasserbehörde, über 100 m Bergamt | Bei unterer Wasserbehörde anzeigepflichtig | Untere Wasserbehörde | Erdwärme und Wasser nicht in Wasserschutzgebieten |

| Aufstellungsort der Wärmepumpe | Außen oder Innen | Innen | Innen | Innen | Bei Luft außen eventuell Geräusche beachten |

| Wärmeübertrager | Luft | Sole | Sole | Wasser | |

| Platzbedarf | Gering | Mittel, Abstände vorgeschrieben | Das Zwei- bis Dreifache der beheizten Fläche | Mittel, Abstände vorgeschrieben | Platzbedarf bei Erdabsorbern je nach Bauart |

| Effizienz | Gut, je nach Klimazone | Sehr gut | Sehr gut | Ausgezeichnet bei guter Wasserqualität | Bei Wasser ohne Zwischenübertrager |

| Investitionsaufwand | Gering | Sehr gut | Hoch | Hoch | Bei Erdkollektoren Eigenleistung möglich |

| Kühlung | Aktiv | Passiv | Nicht möglich | Passiv | |

| Wartungsaufwand | Mittel | Gering | Gering | Unterschiedlich je nach Wasserqualität |

Quelle: Wärmpumpen für Heizung und Warmwasser, Stiftung Warentest, ISBN: 978-3-7471-0601-3

Neue gesetzliche Regelung

Vor der Inbetriebnahme einer Luft-Wärmepumpe müssen Sie einige gesetzliche Bauvorgaben beachten.

In manchen Fällen war es bisher wegen mangelndem Abstand zum Nachbargrundstück schwierig, eine eigene Wärmepumpe im Garten zu installieren. Seit 1. Januar 2023 gibt es in NRW Vereinfachungen beim Einsatz von Wärmepumpen.

Bisher musste bei der Installation einer Luft-Wärmepumpe ein Mindestabstand von drei Metern zum Nachbargrundstück eingehalten werden. Mit einem neuem Erlass des NRW-Bauministeriums ist dieser Mindestabstand nicht mehr zwingend.

"Bei der zuständigen Bauaufsichtsgebehörde muss die Ausnahme von der Einhaltung des Mindestabstandes schriftlich beantragt werden", erklärt Energieexperte Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale NRW.

Eine spezielle Baugenehmigung für die Installation der Wärmepumpe ist nicht nötig. Das Unternehmen, das die Wärmpumpe aufstellt, muss den Auftraggebern jedoch bescheinigen, dass das Gerät den rechtlichen Vorschriften, insbesondere in puncto Lärmschutzvorschriften entspricht.

Förderung für Wärmepumpen

Je nach Modell und eingesetztem Kältemittel werden Wärmepumpen mit 25 bis 45 Prozent der Investitionskosten gefördert. Hinzu kommen 50 Prozent Förderung für die Baubegleitung.

| Einzelmaßnahme zur Sanierung von Wohngebäuden (WG) und Nichtwohngebäuden (NWG) | Fördersatz | Heizungs-Tausch-Bonus1 | Wärmepumpen-Bonus2 |

| Wärmepumpen (fallen unter Anlagen zur Wärmeerzeugung) | 25 % | 10 % | 5 % |

1 Der Heizungs-Tausch-Bonus ist ein zusätzlicher Fördersatz, der beim Austausch einer alten, ineffizienten Heizung durch eine Wärmepumpe gewährt wird. Als ineffiziente Heizungen gelten Öl-, Kohle, Nachtspeicher- und Gasetagenheizungen sowie Gaszentralheizungen, die über 20 Jahre alt sind.

2 Der Wärmepumpen-Bonus wird bei besonders effizienten Wärmepumpen gewährt (Wasser-, Abwasser- oder Erdwärmepumpen) oder ein natürliches Kältemittel verwenden. Achtung: Auch wenn die Anforderungen an die Wärmequelle und das Kältemittel erfüllt werden, beträgt der Wärmepumpen-Bonus maximal 5 Prozent.

Der Staat fördert grundsätzlich klimafreundliche Maßnahmen an Wohngebäuden finanziell. Es gibt verschiedene Programme, die wir detailliert und verständlich für Sie zusammengefasst haben:

- Im Rahmen der BAFA Förderung für Heizungen sind verschiedenste Heizungssysteme förderfähig.

- Die Förderung für Wärmepumpen fällt ebenfalls unter die Heizungsförderung.

- Die KFN-Förderung umfasst Neubauten als Ganzes, inkl. Heizung.

Tipp: Marktübersicht Luft/Wasser-Wärmepumpen

Wie klimafreundlich sind Wärmepumpen?

Wie klimafreundlich Wärmepumpen sind, hängt hauptsächlich von zwei Faktoren ab:

- Herkunft des Stroms

- Effizienz der Wärmepumpe (JAZ)

Ist der eingesetzte Strom für die Wärmepumpe Ökostrom, so ist die CO₂-Bilanz der Anlage sehr gut. Bei Kohlestrom oder einem Strommix fällt sie entsprechend schlechter aus. Außerdem muss weniger Strom genutzt werden, desto höher die Jahresarbeitzahl ist. Somit sorgt auch eine hohe JAZ für mehr Klimafreundlichkeit.

Aufgrund der CO₂-Bepreisung wird das Heizen mit fossilen Brennstoffen ab 2021 schrittweise immer teurer werden. Die Heizkosten bei einer Wärmepumpe hingegen sind äußerst gering, insbesondere in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und Stromspeicher. Sie sollte in jedem Fall über einen Wärmemengenzähler verfügen, damit der Betreiber jederzeit die Performance überprüfen kann.

Wärmepumpen mit Kühlfunktion

Mit Wärmepumpen lassen sich die Räume im Sommer auch kühlen. Dafür muss der Wärmepumpen-Kreislauf umgekehrt laufen. Die Wärme wird dabei der Raumluft entzogen und an Erdboden, Grundwasser oder Außenluft abgegeben.

Besonders gut funktioniert das in Kombination mit Flächenheizungen, idealerweise mit Deckenheizungen, da die warme Raumluft sich an der Decke sammelt. Doch den Effekt einer Klimaanlage sollte man nicht erwarten. Mehr als ein paar Grad Kühlung sind mit einer Wärmepumpe nicht drin, sonst droht Schimmelgefahr durch Kondenswasser. Um noch kühlere Temperaturen zu erreichen, müsste man die Raumluft zusätzlich entfeuchten.

Wärmepumpen im Neubau

Die Mehrzahl der Neubauten werden heutzutage mit Wärmepumpen ausgestattet. Aufgrund der guten Wärmedämmung macht das besonders viel Sinn, da der Primärenergiebedarf gering ist.

Außerdem verfügen viele Neubauten auch über eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, wodurch die Heizkosten im Neubau mit Wärmepumpe sehr gering ausfallen. Wer seinen Neubau komplett energieautark gestalten möchte, der kann auf eine Wasserstoff-Heizung mit Wärmepumpe zurückgreifen.

Wärmepumpen im Altbau

Auch im Altbau kann die Wärmepumpe eine Alternative zu Pelletheizung oder Brennwertheizung sein. Doch es gibt zwei Faktoren zu beachten:

- den Energiebedarf des Altbaus

- die Vorlauftemperaturen des Heizsystems

Wärmepumpen arbeiten am effizientesten, wenn der Energiebedarf gering und die Vorlauftemperaturen niedrig sind. Das erreicht man durch eine gute Wärmedämmung sowie Flächenheizungen und Niedertemperatur-Heizkörper. Deshalb kann es sinnvoll sein, auch die Dämmung und die Heizkörper auf den modernen Standard zu bringen, wenn man eine Wärmepumpe im Altbau einbauen möchte.

Am besten lassen Sie sich von einem Energie-Effizienz-Experten beraten. Dieser ist auch Voraussetzung für die staatliche Wärmepumpen Förderung im Altbau.

Die richtige Wärmepumpe finden

Um das richtige Wärmepumpen-System zu finden, sollten Sie mehrere Schritte durchführen:

- Ermittlung des Wärmebedarfs

- Ermittlung der Heizlast

- Ermittlung des Trinkwarmwasserbedarfs

Die Basis jeder Wärmepumpen-Planung sollte die Ermittlung des Wärmebedarfs des Gebäudes bilden. Im Neubau geschieht dies in der Regel anhand des Energieausweises.

Je nach Gebäudeart und persönlichen Ansprüchen an die Raumtemperatur fällt die Heizlast (auch Wärmeleistung genannt) unterschiedlich hoch aus. Diese Berechnung sollte nach DIN/TS 12831-1 von einem Fachplaner oder Installateur durchgeführt werden. Sie ist wichtig, sonst kann das System leicht unter- oder überdimensioniert werden. Folgende Informationen werden für die Berechnung benötigt:

- Ausführungspläne

- Bauteilliste mit U-Werten aus dem Energieausweis

- Lüftungskonzept

- genauer Standort des Gebäudes

- Raumtemperaturvereinbarung zu Auslegungsinnentemperaturen

Quelle: Wärmpumpen für Heizung und Warmwasser, Stiftung Warentest, ISBN: 978-3-7471-0601-3

Die Tabelle zeigt die historische Entwicklung der Heizlast im Überblick:

| spezifische Heizleistung | Gebäudeart |

| 15 W/m2 | Passivhaus |

| 20 W/m2 | KfW-Effizienzhaus 40 |

| 25 W/m2 | KfW-Effizienzhaus 55 |

| 30 W/m2 | KfW-Effizienzhaus 70 |

| 35 W/m2 | EnEV-2016-Haus |

| 50 W/m2 | Nach Wärmeschutzverordnung 1995 |

| 80 W/m2 | normale Wärmedämmung ab ca. 1980 |

| 120 W/m2 | älteres Mauerwerk ohne besondere Wärmedämmung |

Quelle: Wärmpumpen für Heizung und Warmwasser, Stiftung Warentest, ISBN: 978-3-7471-0601-3

In Bestandsgebäuden wird der Heizwärmebedarf für die Wärmepumpe häufig anhand des Brennstoffverbrauchs der letzten Jahre ermittelt, da keine Daten zu den verwendeten Bauteilen zur Verfügung stehen. Die Formeln lauten wie folgt:

QN = [Ölverbrauch (l/a) / 250 (l/a kW)] * kW

QN = [Erdgasverbrauch (m3/a) / 250 (m3/a kW)] * kW

Quelle: Wärmpumpen für Heizung und Warmwasser, Stiftung Warentest, ISBN: 978-3-7471-0601-3

Auch die Ermittlung des Bedarfs an warmem Trinkwasser spielt eine große Rolle, denn der Speicher muss entsprechend groß sein und die Leistung der Wärmepumpe auch den Energiebedarf für Warmwasser decken. Beispielsweise kann die Nutzung von Regenbrausen für einen erhöhten Spitzenbedarf sorgen. Dieser muss unbedingt eingeplant werden.

Wärmepumpen im Vergleich mit Öl- oder Gasheizungen

Durch das Klimaschutzprogramm verteuert sich Öl und Gas, da CO₂ bepreist wird. Belastet werden sowohl Heizöl als auch Gas mit einer Abgabe je kalkulierter Tonne CO2, die bei der Verbrennung entsteht. Diese zusätzliche CO2-Abgabe startete 2021 mit Kosten von 25 Euro/Tonne CO2 und erreicht 2026 ein Niveau von 55 bis 65 Euro/Tonne CO2.

Da Wärmepumpen ganz ohne fossile Energieträger auskommen, sind Besitzer von Wärmepumpen nicht von dieser zusätzlichen Abgabe betroffen. Das macht Wärmepumpen langfristig finanziell attraktiv.

Video: Wärmepumpen und Smart Home

Wärmepumpen-Hybridheizung

Es ist möglich, eine Wärmepumpe als Hybridsystem umzusetzen. Die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe erhöht sich, wenn ein Pelletkessel oder eine Gasheizung bei Bedarfsspitzen einspringt, etwa bei Anforderung größerer Mengen Warmwassers oder an extrem kalten Wintertagen. Gleichzeitig reduziert sich jedoch die Klimabilanz des Heizsystems als Ganzes. Deshalb sind Hybridheizungen nur dann sinnvoll, wenn die Umsetzung einer Wärmepumpe allein nicht möglich ist.

Es sind komplette Hybridsysteme erhältlich, die je nach Erfordernis mal mit Strom, mal mit Holz oder Gas, mal mit beidem laufen. Mit einer solchen Hybridheizung benötigen allerdings wieder eine Abgasanlage.